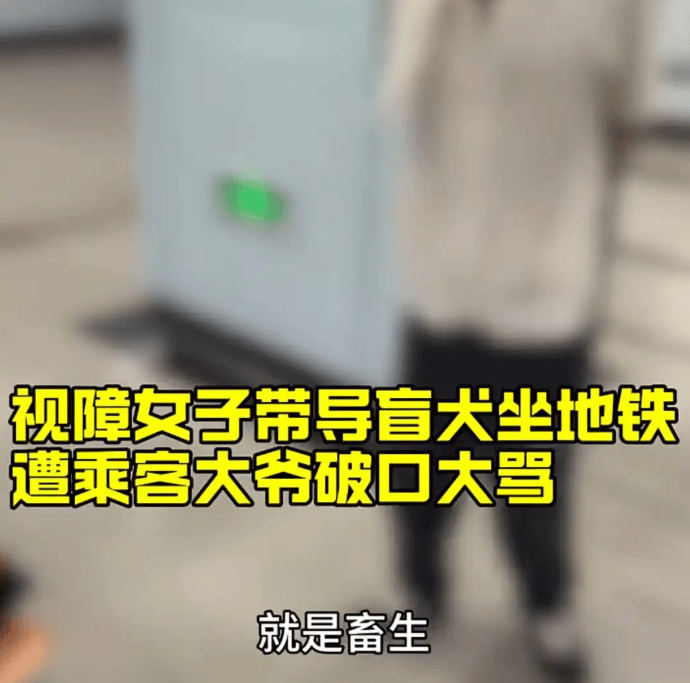

“凭什么带狗坐地铁?”——一声怒吼,刺痛了“看不见”的世界

“你凭什么带狗上地铁?这是公共场合!”

如果这一幕真实发生在繁华的上海地铁里,那愤怒的怒吼,恐怕不仅仅刺痛了那位携导盲犬的女子,更让屏幕前无数的视障者感到心寒。我们常说上海是文明之都,但当一双“隐形的翅膀”——导盲犬,试图融入这座城市的日常时,却为何屡屡遭遇误解与偏见?

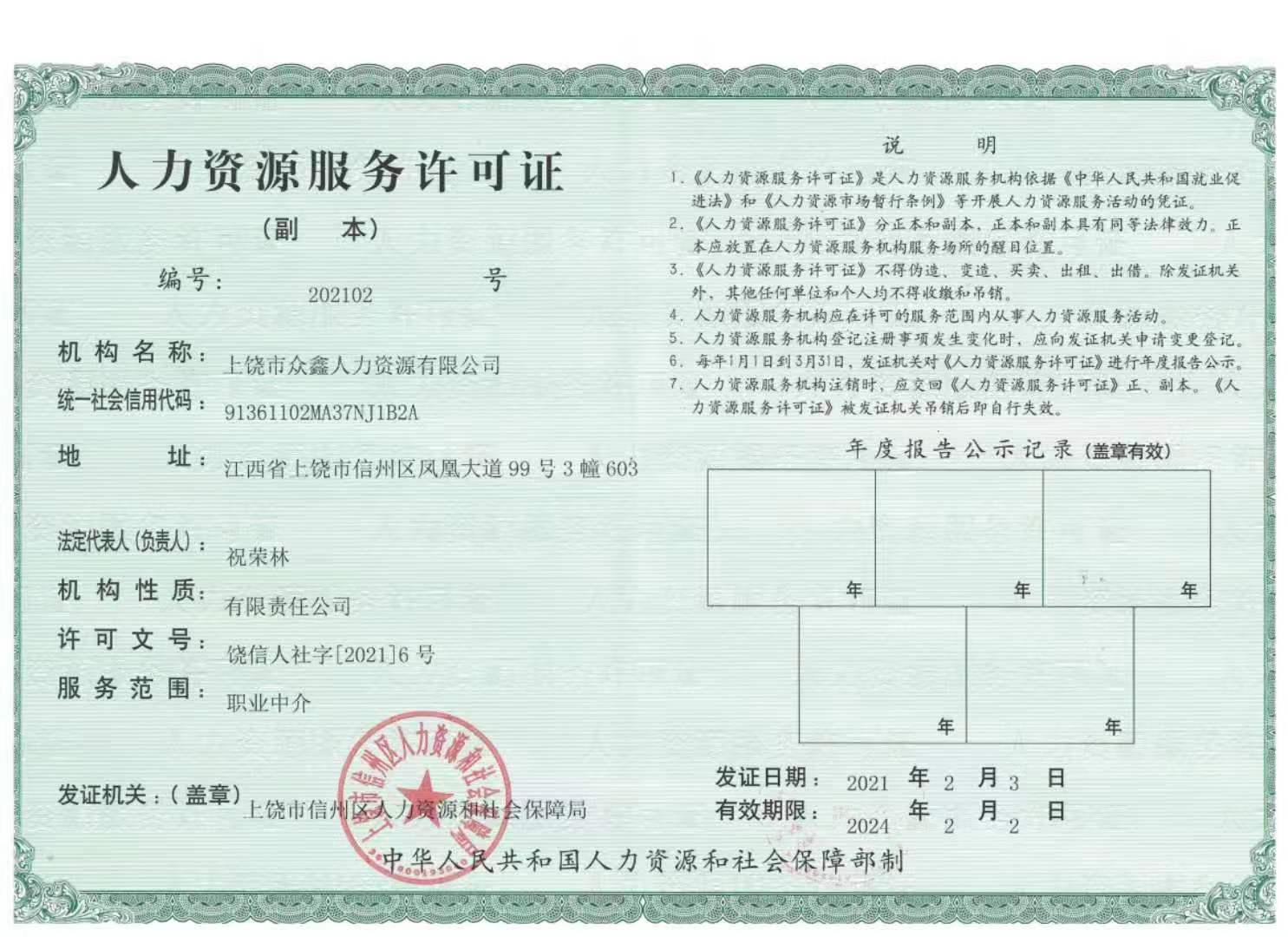

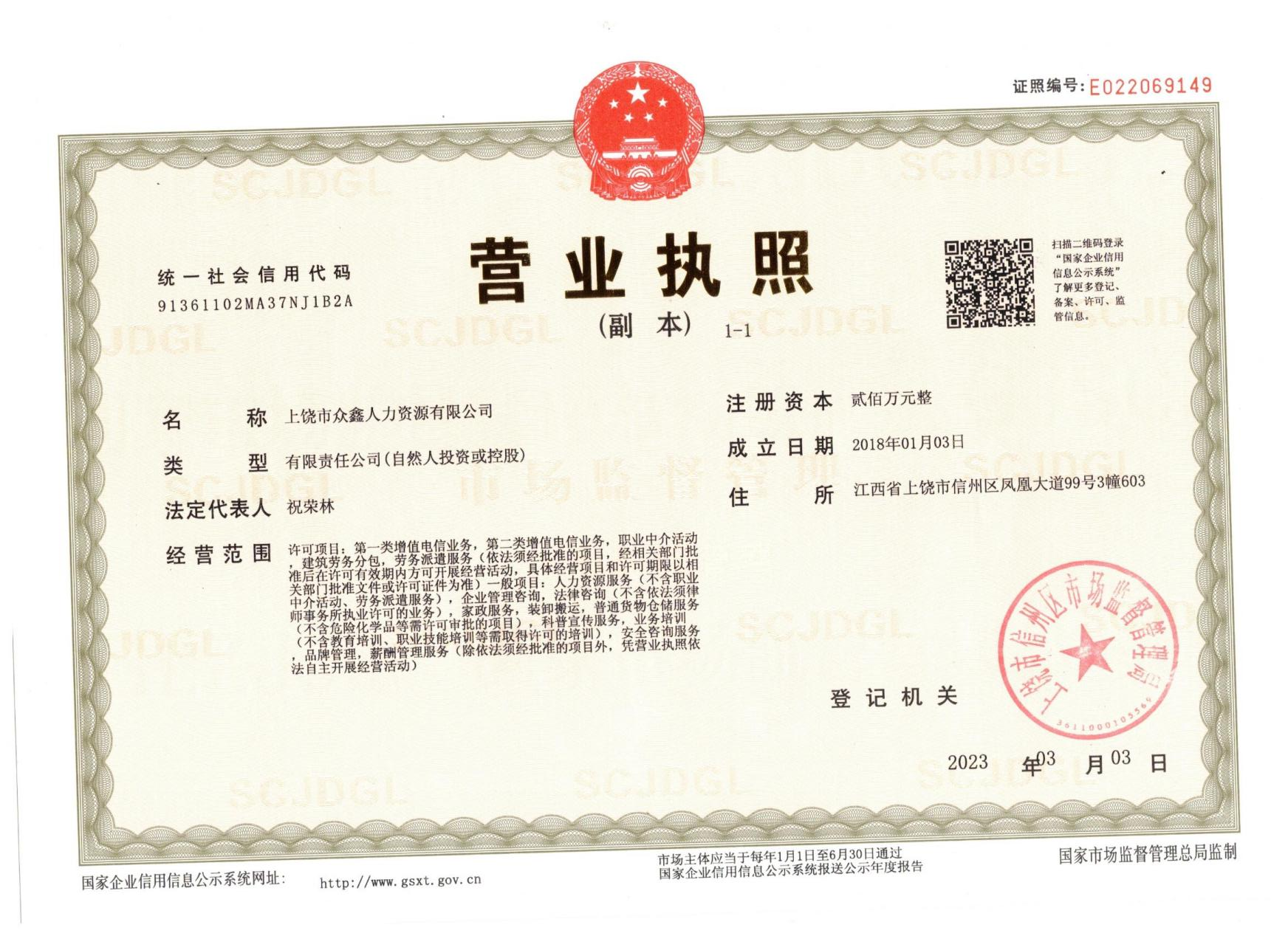

这不是一个虚构的故事,而是每天都可能在城市各个角落上演的真实困境。尽管早在2014年,《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》就已明确规定,视障人士可携带导盲犬出入公共场所,并乘坐公共交通工具。然而,这冰冷的白纸黑字,似乎并未能完全驱散公众心中的疑惑和不理解。

导盲犬,它们并非宠物,而是经过严格训练、肩负着重大使命的“工作者”。它们是盲人的眼睛,是他们探索世界的唯一桥梁。当导盲犬安静地趴在主人脚边,它不是在享乐,而是在时刻保持警惕,确保主人的安全。一个简单的“不理解”,甚至一句无心的“它会咬人吗?”,都可能让视障人士的出行之路变得异常艰难。

这种误解的背后,其实是社会对弱势群体认知的缺失。很多人并不知道,一条合格的导盲犬,需要经过长达两年,耗资数十万的专业训练,它们温顺、专注、不乱叫,甚至能够识别红绿灯、避开障碍物。它们的存在,是科技与人文关结晶,也是一座城市文明进步的标志。

一位盲人曾感叹:“有了导盲犬,我才敢走出家门,但每次出门,都像是在进行一场冒险。”他所说的“冒险”,不是担心路上的车水马龙,而是惧怕来自路人的异样目光、无理指责,甚至是工作人员的阻拦。这些无形的“障碍”,远比路上的石子更难跨越。

上海地铁的规定非常明确:“禁止携带活禽以及猫、狗(导盲犬除外)等宠物”。这短短的一句话,既是法律的底线,也是对视障人士最基本的人文关怀。然而,当规定遇到偏见,当文明遇到无知,矛盾便在一声声“凭什么”的质问中爆发。

或许,我们不能简单地将指责的帽子扣在某一个人头上。这背后,是社会科普的不足,是人与人之间缺乏换位思考的冷漠。当我们在地铁上滑动手机、听着音乐时,身边的盲人乘客和他的导盲犬,可能正在默默承受着巨大的心理压力。

一个真正包容和文明的社会,不是靠几条规定就能建成的。它需要我们每个人都成为“导盲犬”的眼睛,用理解、尊重和善意,去照亮那些“看不见”的角落。只有当有一天,导盲犬可以自在地穿梭于城市每一个角落,而不再被视为“异类”,我们的城市才真正称得上是温暖和有温度的