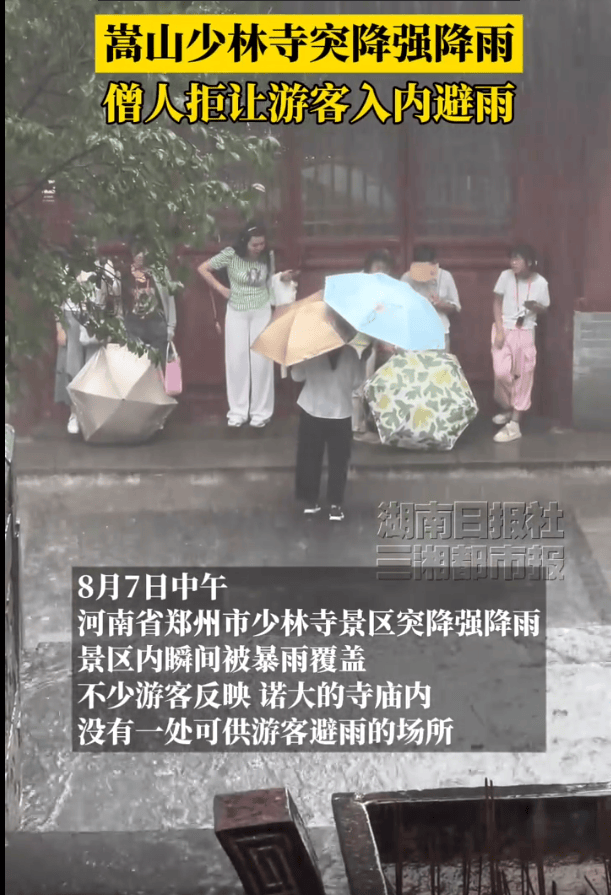

夏日的嵩山,本应是绿意盎然、游人如织。然而,一场突如其来的暴雨,却将这份宁静彻底打破。当雨水如注,游客们四散奔逃,希望能找到一处避雨的场所时,少林寺内的一幕却意外地刺痛了人心,并迅速引爆了舆论。

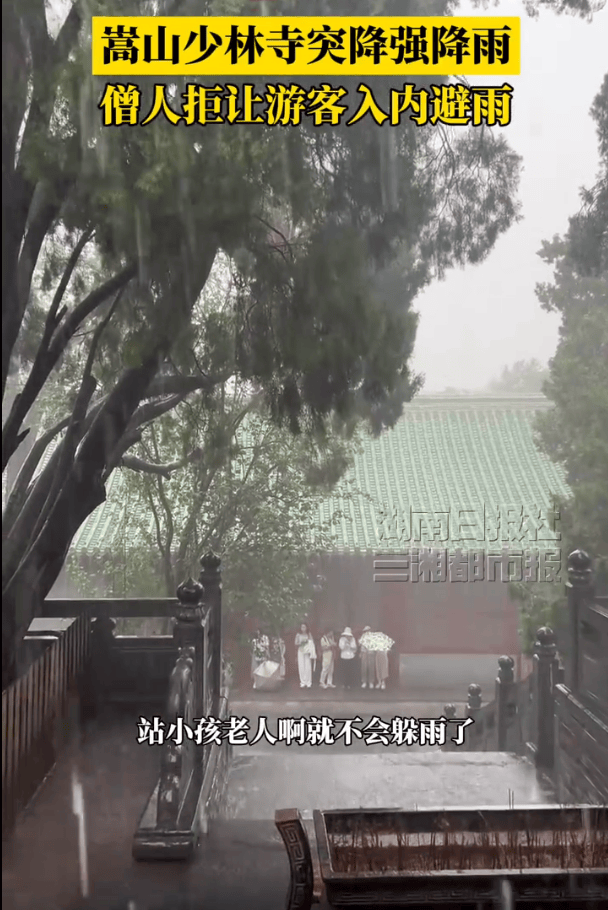

在少林寺的立雪亭前,近50名游客挤在狭窄的屋檐下,衣衫尽湿,神情狼狈。他们身后,是紧闭的大门和一扇扇紧锁的窗户。而在亭内,却有几名僧人安然自若地管理着秩序,似乎与亭外的疾风骤雨、人声嘈杂毫无关系。

这一幕被游客王先生用手机记录了下来,视频传到网上后,迅速引发了网友的愤怒。他们纷纷质疑:“少林寺不是讲究‘慈悲为怀’吗?为什么连游客避个雨都不行?”“花了数百元的门票,难道就不能提供一个安全的避雨场所吗?”在人们朴素的认知中,寺庙本该是慈悲之地,但在暴雨面前,这份“慈悲”似乎选择了“闭门谢客”。

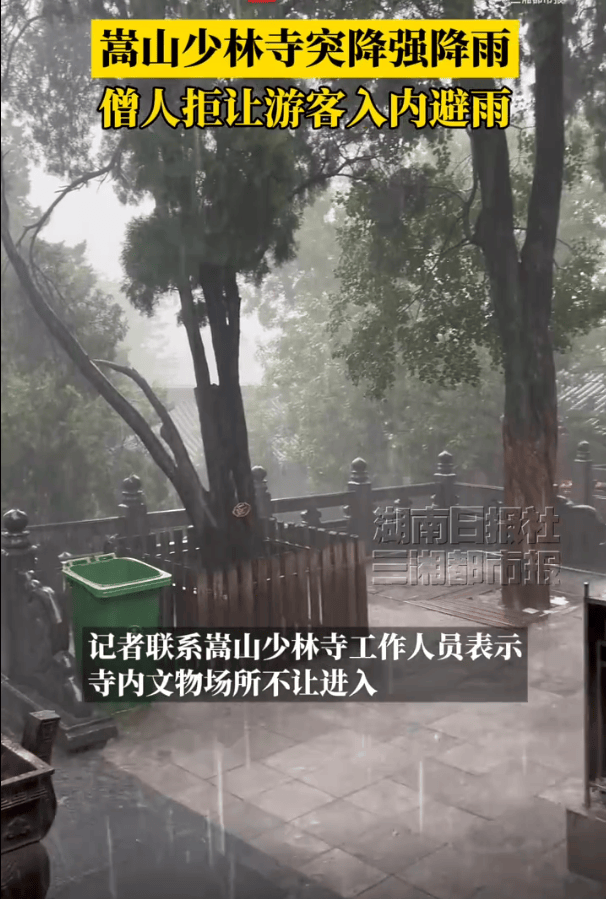

面对舆论的汹涌,少林寺给出了官方回应。相关人员解释称,立雪亭是一处文物古迹,为了保护文物不受损害,游客被禁止入内。这一解释,虽然在逻辑上说得通,却并未完全平息游客的怒火。在王先生看来,文物保护固然重要,但游客的生命安全和基本需求同样不容忽视。“我们又不是要破坏文物,只是想避个雨,难道就不应该通融一下吗?”

这场争议的背后,其实是游客体验与文物保护之间的深层矛盾。立雪亭,这座最早建于元代初年的古建筑,历经风雨,几经维修,确实承载着厚重的历史。寺庙方面出于保护的考虑,禁止游客进入,这本身并无过错。但问题在于,在如此紧急的情况下,少林寺是否有更人性化的应急预案?

文章指出,少林寺内并非完全没有避雨的地方。上香处和走廊等区域,也可以为游客提供临时的庇护。然而,这对于冒雨而来的游客来说,显然是不够的。在暴雨倾盆的时刻,将近50人挤在屋檐下,既不安全,也极度不适,这与少林寺作为世界知名景区的地位,似乎显得格格不入。

这场风波,也让人们重新审视少林寺的商业化之路。当游客们花费不菲的门票,来到这座千年古刹,他们期待的不仅仅是武术表演和历史遗迹,更是一种精神上的慰藉和人性的关怀。而此次的“拒雨”事件,无疑给这种期待泼了一盆冷水。

文物保护与游客体验,两者并非水火不容。如何在保护好珍贵文物的同时,也能在紧急时刻为游客提供人性化的服务,考验着少林寺的智慧与管理能力。这场暴雨,不仅冲刷着嵩山的石阶,也冲刷着少林寺的声誉。如何重建这份信任,将是少林寺未来需要面对的巨大挑战