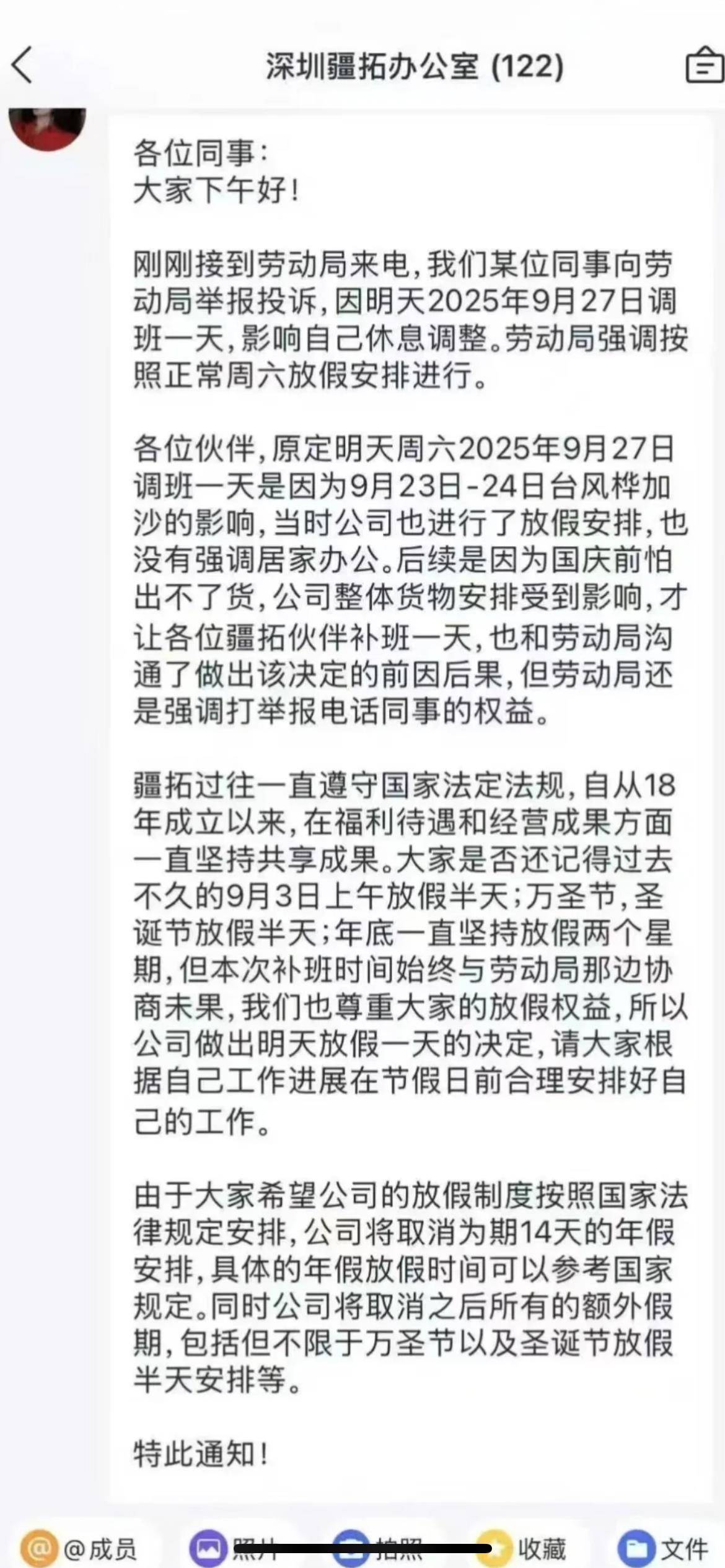

一封匿名举报信,引爆了办公室的“核弹”

故事发生在一家快速发展的互联网公司。为了赶项目进度,公司决定在某假日期间安排了一天补班,承诺会调休。这本来是职场常态,大家嘴上抱怨,身体却很诚实地来了。

然而,几天后,公司人事部突然收到了一封来自劳动监察部门的通知——有人实名举报公司“强制违法补班,未足额支付加班费”。

办公室的平静瞬间被打破。老板们震怒,不仅是因为被举报带来的麻烦,更是因为这个**“内鬼”**带来的信任危机。很快,通过内部调查和时间节点对比,那个“实名举报者”被锁定在了项目组的小李身上。

小李说,补班那天他没来,但公司强行给他算了旷工。他觉得委屈,才一气之下选择了举报,希望能拿到应得的报酬。

谁也没想到,老板的“反手”如此致命

原本,公司可能道个歉、补发一下加班费就过去了。但小李的举报,彻底激怒了公司高层。

他们没有直接辞退小李,因为那可能会留下“打击报复”的把柄。但很快,人事部门找到小李,给他发了一份措辞严谨的通知:根据公司制度及相关法律规定,取消小李本年度尚未休的14天年假。

小李彻底懵了。他的理由是:年假是法定的员工福利,公司无权取消!

而公司的回复更令人脊背发凉:“年假”确实是福利,但享受福利的前提是员工必须履行公司规章制度。根据《职工带薪年休假条例》,职工严重违反用人单位规章制度的,用人单位可以解除劳动合同,自然也就无需安排年假。

公司没有直接解除劳动合同,而是拿出了小李此前数次**“迟到”、“不服从工作安排”的记录,将举报行为和这些“严重违规”**挂钩。尽管这个逻辑有点牵强,但在灰色地带,公司显然占据了主动。

职场不是法庭,它是一个“权力场”

最终的结局是,小李虽然保住了工作,但他不仅没有拿到那一天补班的报酬,反而失去了整整14天的年假。

这个事件给所有打工人上了一堂残酷的职场生存课:

- 法律是底线,但执行权在公司: 虽然法律保护员工权益,但当你选择硬碰硬时,公司总有办法在不违反明文规定的前提下,让你付出“代价”,比如绩效打C、取消奖金、或者像这次一样取消年假。

- 匿名举报的代价: 职场环境极其脆弱,匿名举报很容易被公司通过各种技术手段“逆向追踪”。在没有万全准备前,激烈的对抗往往只会让个人处于更被动的境地。

小李最终拿到了权益,但也损失了假期,更重要的是,他在公司的信任体系中彻底“出局”。在这个故事里,没有绝对的赢家。我们能做的,只有在维护自身权益时,更理性、更智慧地选择策略。

对于这件事,你觉得小李的举报是维护正义,还是太“冲动”了?在评论区聊聊你的看法