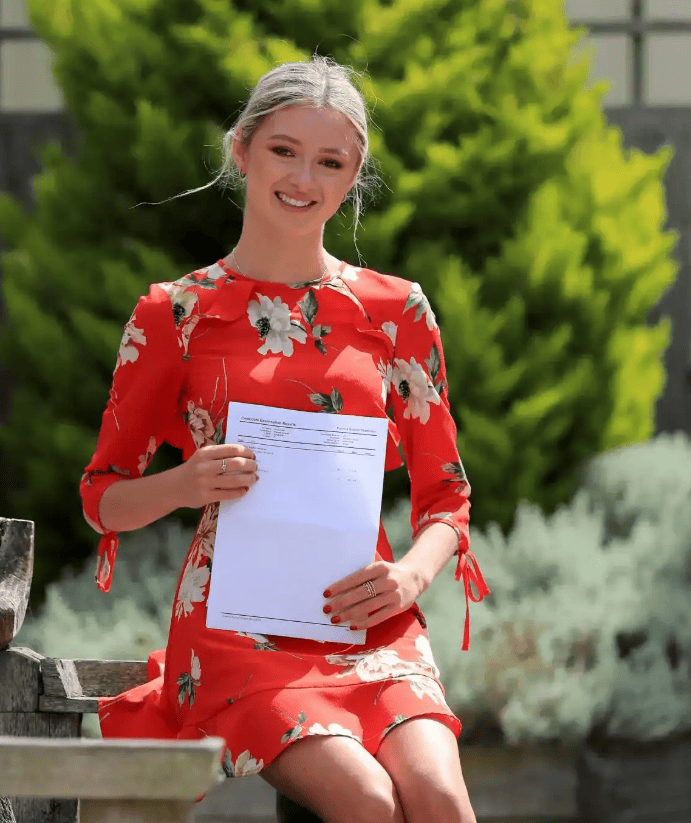

当“剑桥大学毕业生”和“患癌去世”这两个词语并排出现时,你脑海里会浮现出怎样的画面?是天才的陨落,还是命运的捉弄?然而,当你知道他是在得知病情后,主动选择拒绝化疗,平静地迎接死亡时,你的内心又会作何感想?

这则新闻,让无数人为之唏嘘。故事的主人公,是一名才华横溢的剑桥学子。他拥有常人难以企及的智慧和远大的前程,却在生命的黄金时期,被癌症无情地画上了句号。然而,最令人震惊的,并非疾病本身,而是他面对疾病的态度。

他拒绝了家人朋友的苦苦相劝,也拒绝了医生眼中“唯一”的生机。他选择了一种看似“消极”的方式:放弃治疗。他并非不珍惜生命,恰恰相反,正是因为他深刻理解生命的意义,才做出了这个惊人的决定。

他曾说:“我不想让自己的生命,在痛苦的化疗中被一点点消磨殆尽。如果生命注定要终结,我希望它能保持原有的尊严和质量,而不是被无休止的折磨所取代。”

这番话,如同深水炸弹,在每一个听者心中激起千层浪。它挑战了我们对“求生”的传统认知。在我们看来,无论如何,都应该尽最大努力去与病魔抗争,哪怕希望渺茫。但这位剑桥学子,却用自己的生命,向我们抛出了一个沉重的哲学命题:生命的质量和长度,哪个更重要?

或许,在他眼中,化疗带来的副作用,包括恶心、呕吐、脱发、身体的虚弱,以及精神上的巨大压力,已经让生命的质量大打折扣。他宁愿选择在清醒和安宁中,享受最后的时光,与亲人朋友进行有质量的告别,而不是在冰冷的病房里,与病痛和绝望作斗争。

他的选择,无关对错,也无关勇气或懦弱。这是一种对生命的深刻理解,一种对自我意志的坚定维护。他用最后的生命,完成了一场关于“如何有尊严地活着和死去”的深刻探讨。

这个故事,值得我们每一个人深思。我们是否曾被社会主流的价值观所裹挟,而忘记了倾听自己内心的声音?我们是否曾为了所谓的“正确选择”,而放弃了真正想要的东西?

这个剑桥学子,用他短暂而绚烂的一生,向我们诠释了生命的另一种可能。它告诉我们,活着,不仅仅是单纯的生理延续,更是心灵的自由和尊严的坚守