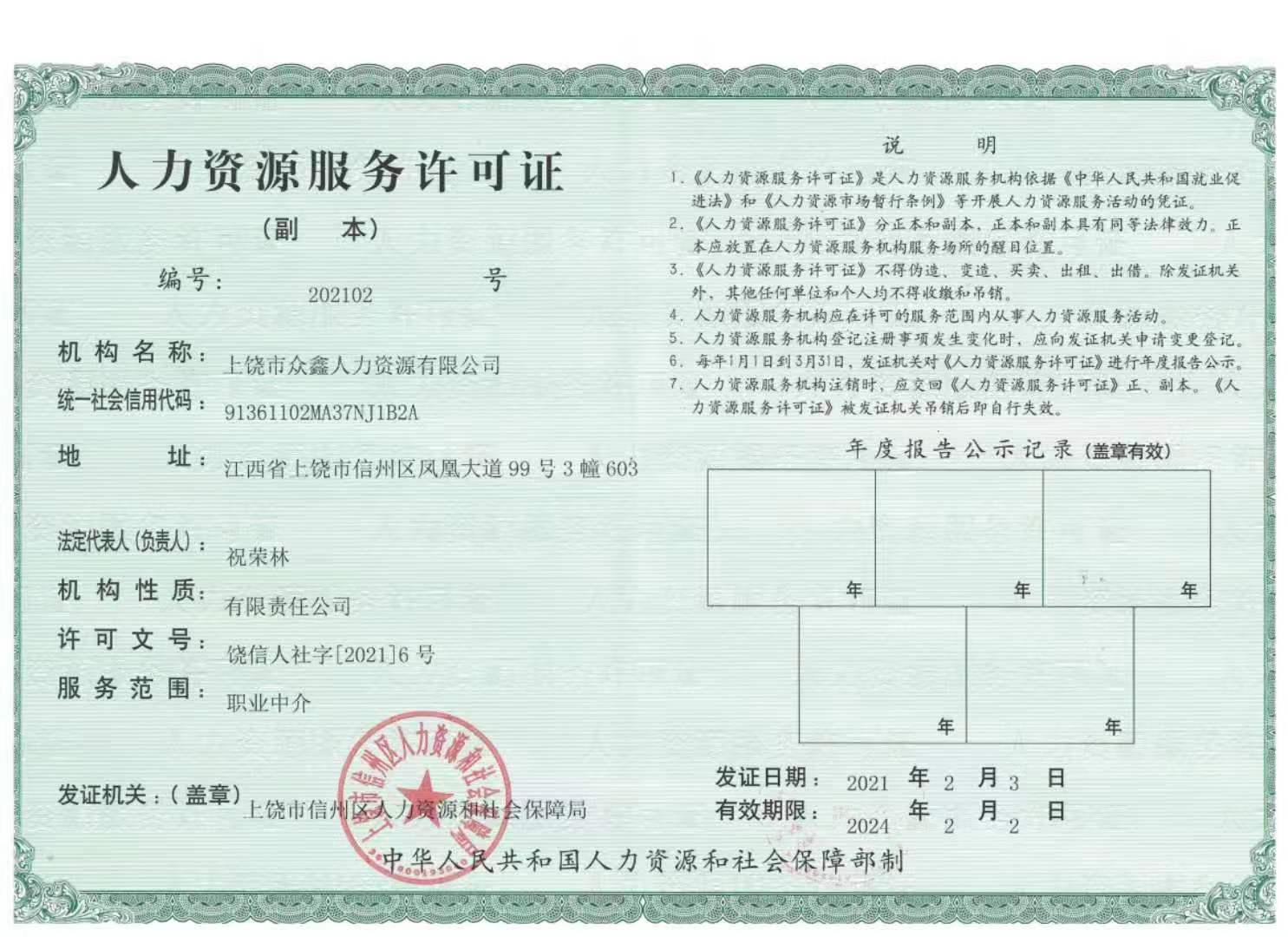

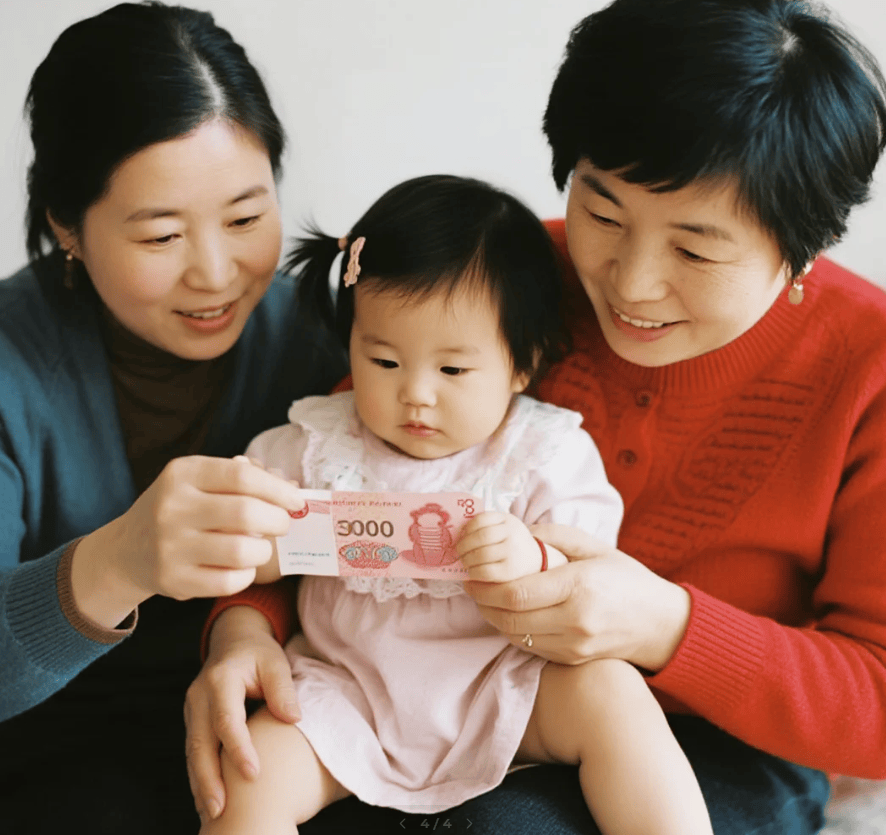

最近,一个好消息在不少年轻父母的朋友圈里传开了:某些地区开始发放育儿补贴,最高可达3600元!这笔钱虽然数目不算巨大,但它的出现,绝不仅仅是简单地减轻了一点点育儿负担。在我看来,这笔“小钱”的背后,藏着至少三重深意,值得我们细细解读。

深意一:国家对生育率的“真金白银”回应

近年来,生育率持续走低,已经成为一个不容忽视的社会问题。从“全面二孩”到“三孩政策”,国家层面一直在积极调整生育政策。但光有政策还不够,很多年轻人生育意愿不高,除了观念转变,更现实的考量是经济压力。

从奶粉尿布到早期教育,再到未来的学区房,养育一个孩子的成本对普通家庭来说确实不小。3600元的育儿补贴,虽然不能完全覆盖所有开销,但它释放了一个明确的信号:国家正在用实际行动,通过“真金白银”的补贴,来分担年轻人的育儿成本,鼓励和支持生育。 这表明政策正在从宏观指导走向微观落地,真正触及到普通家庭的痛点。这不仅是对新生儿家庭的直接帮扶,更是对整个社会生育观念的一次积极引导。

深意二:地方政府的“抢人大战”进入新阶段

除了国家层面的考量,地方政府发放育儿补贴,也是当下激烈**“抢人大战”的一个新策略**。

我们看到,率先推出育儿补贴的往往是那些对人才吸引力有更高要求、人口结构面临挑战的城市或地区。这些地方深知,仅仅靠购房补贴、落户优惠已经不足以吸引和留住人才。对年轻人来说,组建家庭、养育后代是人生中的重要阶段,如果一个城市能提供实实在在的育儿福利,无疑会增加其吸引力。

育儿补贴就是一张亮眼的“城市名片”,它向年轻人喊话:“来我们这里安家吧,我们不仅关心你的事业发展,更关心你家庭的幸福和孩子的成长!” 这种从“引才”到“留才”再到“育才”的转变,预示着地方政府的人才竞争已经进入了更深层次、更全面的福利比拼阶段。

深意三

:营造更友好的生育环境,提升社会支持度

育儿补贴的出台,不仅仅是经济上的支持,它更深层的意义在于营造一个对生育更加友好的社会环境。

长期以来,生育的责任和压力往往集中在家庭特别是女性身上。育儿补贴的出现,是社会各方共同承担生育成本、共享育儿责任的一个体现。它让社会看到,国家和地方政府正在正视年轻父母在育儿过程中所面临的困境,并尝试通过制度性的设计去缓解。

这不仅包括经济上的扶持,还可能带动其他配套措施的完善,比如普惠托育服务的发展、弹性工作制的推广、职场性别歧视的消除等。当一个社会开始为生育提供多维度的支持,当养育孩子不再仅仅是家庭的“私事”,而是全社会共同关注的“公事”时,才能真正提升年轻人的生育意愿和幸福感。

当然,3600元只是一个开始,未来的育儿支持体系肯定会更加完善和多元。但这笔小小的补贴,已经为我们描绘了一幅清晰的图景:国家正在全力以赴,为每一个孩子的健康成长,为每一个家庭的幸福美满,铺平道路