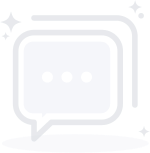

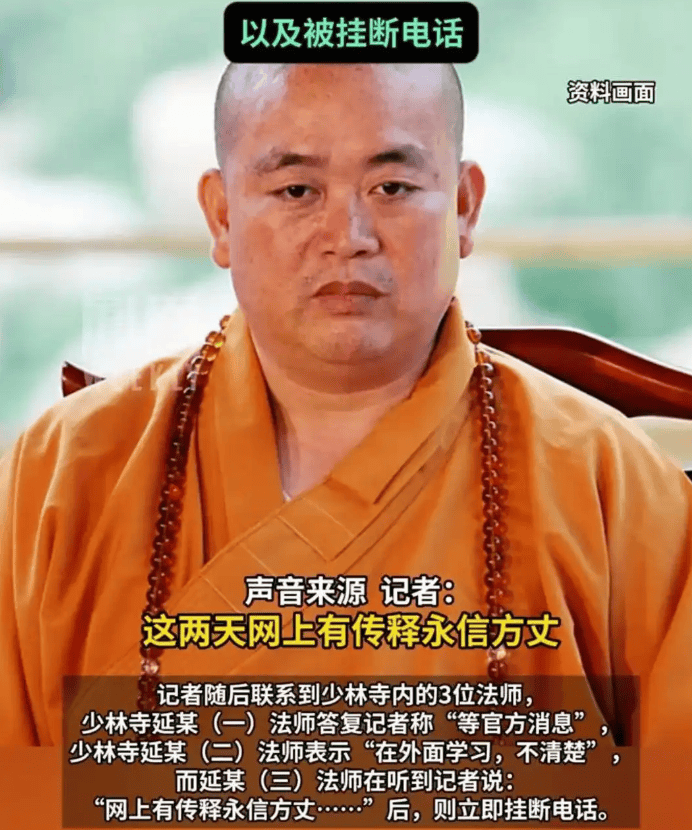

这几天,少林寺管理处的一则通报,彻底打破了这座千年古刹的宁静。住持释永信正在接受联合调查的消息,像一颗石子投入平静的湖面,激起层层涟漪。但在这场风波背后,还有一个更宏大的故事值得被起底,那就是由释永信一手打造的少林寺商业帝国。

袈裟下的“商业帝国”:从注册商标到进军房地产

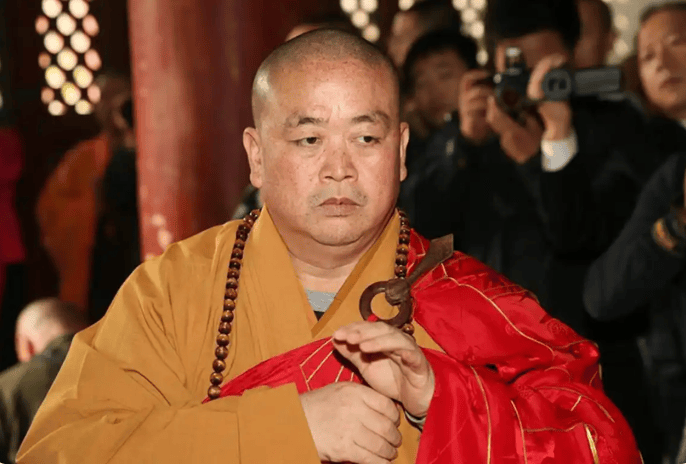

在大多数人心中,寺庙是清心寡欲的修行之地。但从上世纪90年代开始,少林寺却走上了一条与众不同的路。在方丈释永信的带领下,少林寺从一个传统的佛门清净地,逐渐蜕变为一个横跨文化、商业、地产等多个领域的庞大商业实体。

这个帝国的起点,要追溯到1998年。为了保护“少林”这个品牌,河南少林寺实业发展有限公司正式成立。此后,“少林”这个名字不再只是一个简单的地名,而是一个需要被严密保护的商业IP。据报道,少林寺至今已申请注册商标超过700个,涵盖了几乎所有能想到的领域,从食品饮料到服饰鞋帽,甚至连汽车、烟草等也赫然在列。

释永信的商业头脑不止于此。他的商业版图,从商标注册延伸到了实体经济。少林寺旗下的公司,业务范围囊括了旅游资源开发、文化武术交流、影视制作、出版发行、乃至药品生产等多个领域。在海外,少林寺在世界各地设立了数十家文化中心,通过教授少林功夫,将少林文化推向国际舞台,也为寺院带来了可观的经济收入。

更令人震惊的是,少林寺的商业触角甚至伸向了房地产。就在最近,少林寺关联公司以4.5亿元的巨资在郑州拿下地块,一时间,“少林寺进军房地产”的消息引发了广泛关注。这笔交易的背后,是复杂的股权结构,但最终受益人指向了释永信本人,这也让外界对他个人的商业行为产生了更多疑问。

信仰与资本的博弈:争议从未停止

少林寺的商业化,从来都伴随着巨大的争议。有人认为,在“酒香也怕巷子深”的时代,少林寺的商业化是与时俱进,是弘扬佛教文化的一种有效途径。通过商业运作,少林寺得以摆脱困境,实现了自身的良性发展。

但更多人则质疑,当寺庙成为企业,方丈成为“CEO”,信仰的本质是否还能被坚守?当利润成为重要的考量,寺庙的清净之地是否会被世俗所侵蚀?尤其是当与释永信相关的公司和资产被曝光时,公众的疑虑达到了顶峰。人们开始追问,这些商业收入的去向,是真正用于弘扬佛法,还是成为了少数人的囊中之物?

这次联合调查,或许正是解开这些谜团的钥匙。在法律和纪律的审视下,这个庞大的商业帝国将不得不接受一场全面的体检。而我们期待的,不仅是一个结果,更是一个关于信仰与商业、传统与现代之间,如何平衡的答案