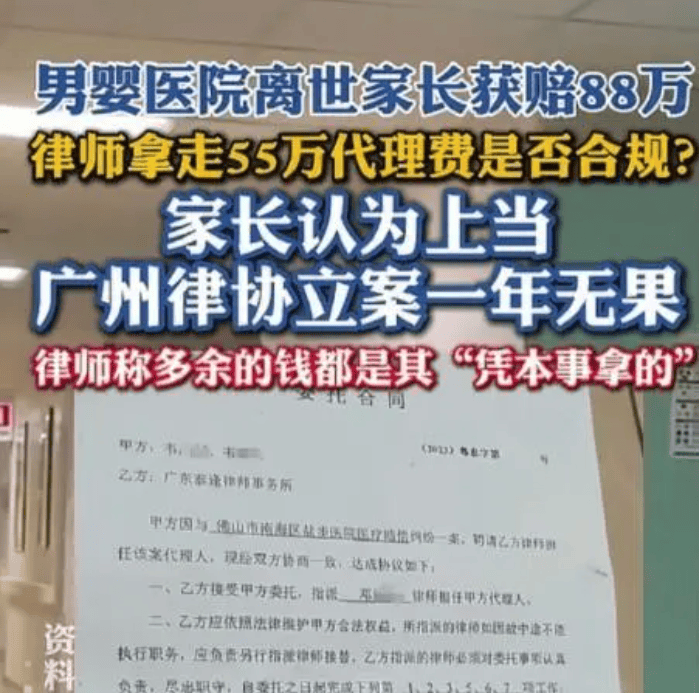

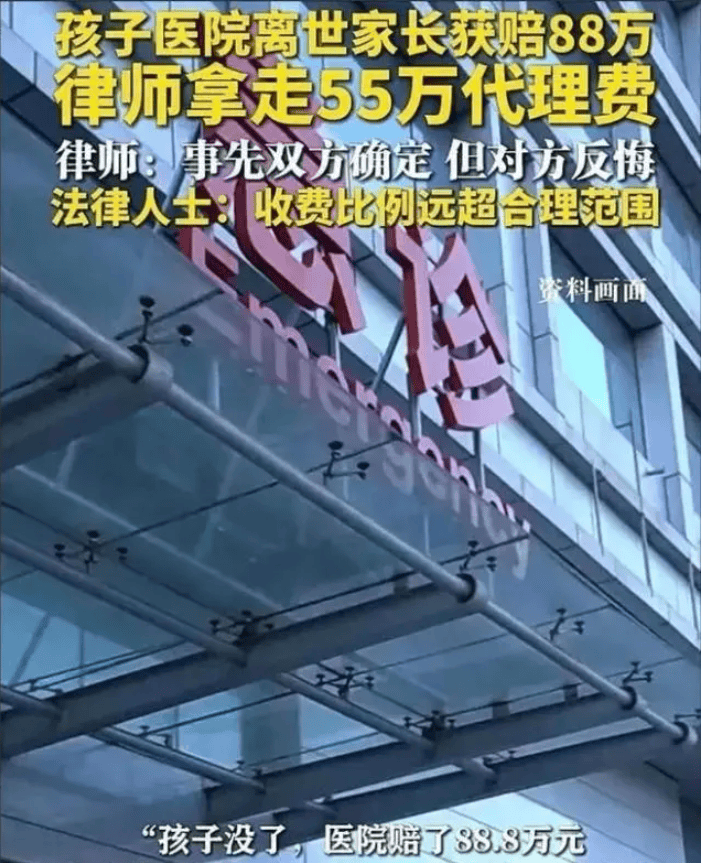

律师拿走55万赔款,律协只让退39万?这背后水有多深!

最近,一则关于**“律师拿走55万赔款,律协却只让退39万”**的新闻在网上炸开了锅,瞬间引爆了公众对于律师行业诚信和监管的关注。作为一名自媒体人,我第一时间嗅到了这里面的“爆款”味道和舆论的沸点。这不仅仅是一笔钱的问题,它触及了我们对公平正义的底线认知,也引发了大家对律师职业操守的拷问。今天,我就来给大家深挖一下这起事件背后的种种疑点,看看这水到底有多深!

事件回放:赔款去哪了?为何“只退39万”?

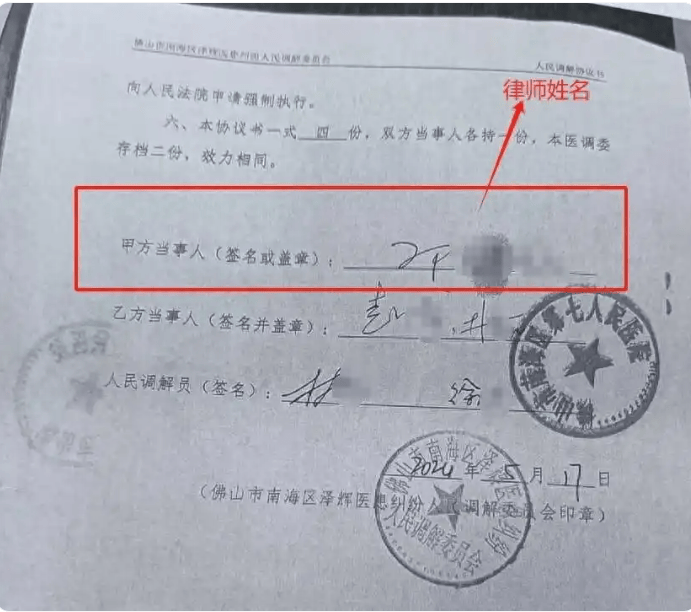

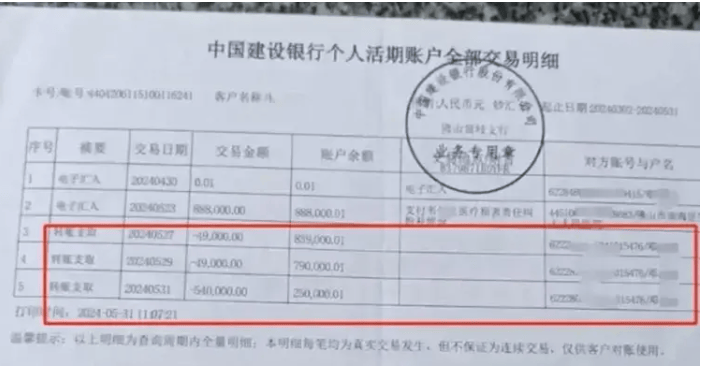

根据媒体报道,这起事件的核心是一笔55万元的赔款。受害者委托律师进行诉讼,最终获得了这笔赔款。然而,当赔款到账后,律师却直接从这笔钱中扣除了55万元,理由是“律师费”。这让受害者大为不解,认为律师收费过高,且未经明确告知和同意。

随后,受害者向当地律协投诉。经过调查,律协最终给出裁决:涉事律师需退还受害者39万元。这个结果一出来,网友们彻底炸了!为什么是39万?剩下的16万

难道就是合理收费吗?这其中是否有猫腻?

疑点重重:谁来界定“合理”?

这起事件之所以引发轩然大波,关键在于以下几个无法回避的疑点:

- 55万“律师费”从何而来? 55万元,对于普通人来说绝不是小数目,相当于一笔巨款。律师在代理案件前,是否清晰告知了收费标准?是否有明确的书面合同约定?这笔费用是按比例收取,还是按工作量计算?如果收费如此高昂,是否提供了与之匹配的专业服务?这些都应该是透明的。

- 律协裁决的依据是什么? 律协为何认定律师只需退还39万元?这16万元的差额,是如何计算出来,并被认为是合理的律师费用的?律协作为行业自律组织,其裁决的公正性和透明度直接关系到公众对律师行业的信任。如果不能给出令人信服的解释,只会加剧公众的质疑。

- 受害者的知情权和选择权是否被保障? 委托人对律师费的知情权和最终决定权是基本权利。如果律师未经明确同意就擅自划扣巨额赔款,这不仅是职业道德问题,更可能涉嫌违法。

律师行业“潜规则”?还是个别现象?

这起事件无疑给整个律师行业敲响了警钟。很多人担心,这是否只是冰山一角,律师行业是否存在普遍的“收费不透明”、“宰客”现象?

不可否认,律师行业确实存在一些乱象,例如个别律师利用信息不对称,诱导当事人签订不合理合同,或在收费上玩“花样”。但我们也应该看到,绝大多数律师都是恪守职业道德、勤勉尽责的。这起事件的出现,更像是一面镜子,照出了行业发展中需要正视和解决的问题。

如何保障当事人权益?

面对这样的事件,我们普通人该如何保护自己的权益呢?

- 详细咨询,问清收费: 在委托律师前,一定要详细咨询收费标准,包括律师费、诉讼费、差旅费等各项开支,并要求签订详细的书面合同,明确约定费用构成、支付方式和退费条款。

- 警惕“风险代理”的陷阱: 某些案件会采取“风险代理”,即打赢官司才收费,但收费比例可能较高。签订前务必了解清楚,权衡利弊。

- 保留证据: 与律师沟通的记录、合同、转账凭证等都要妥善保存,以备不时之需。

- 善用投诉机制: 如果对律师的服务或收费有异议,及时向当地律协或司法行政部门投诉,维护自身合法权益。

这起“律师拿走55万赔款,律协只让退39万”的事件,无疑给公众提了个醒。它促使我们深思,在追求法治公正的道路上,如何更好地规范律师行业,让每一个寻求法律

帮助的普通人,都能得到公平合理的对待。

你对这起事件有什么看法?你觉得律协的裁决合理吗?欢迎在评论区分享你的观点