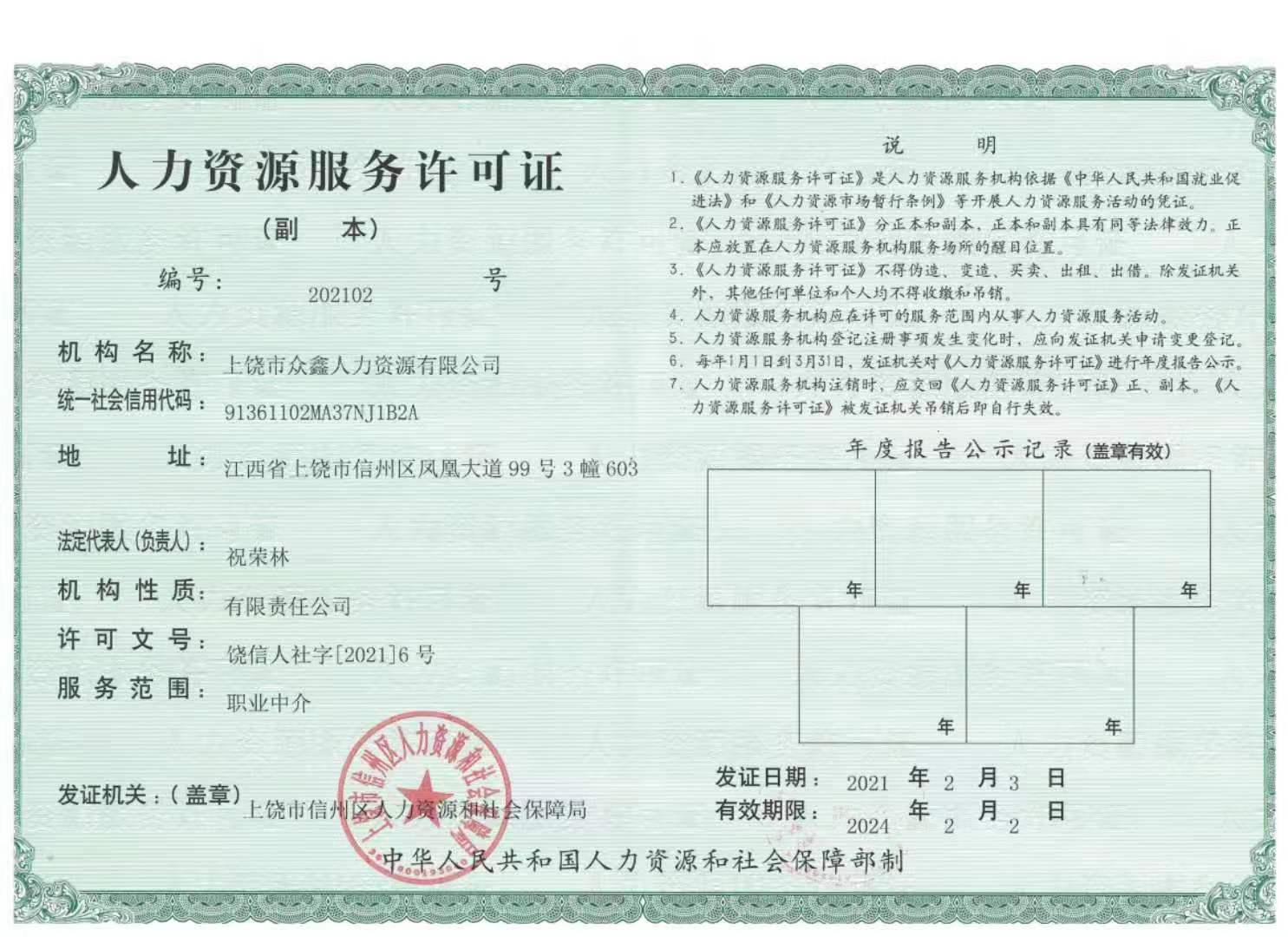

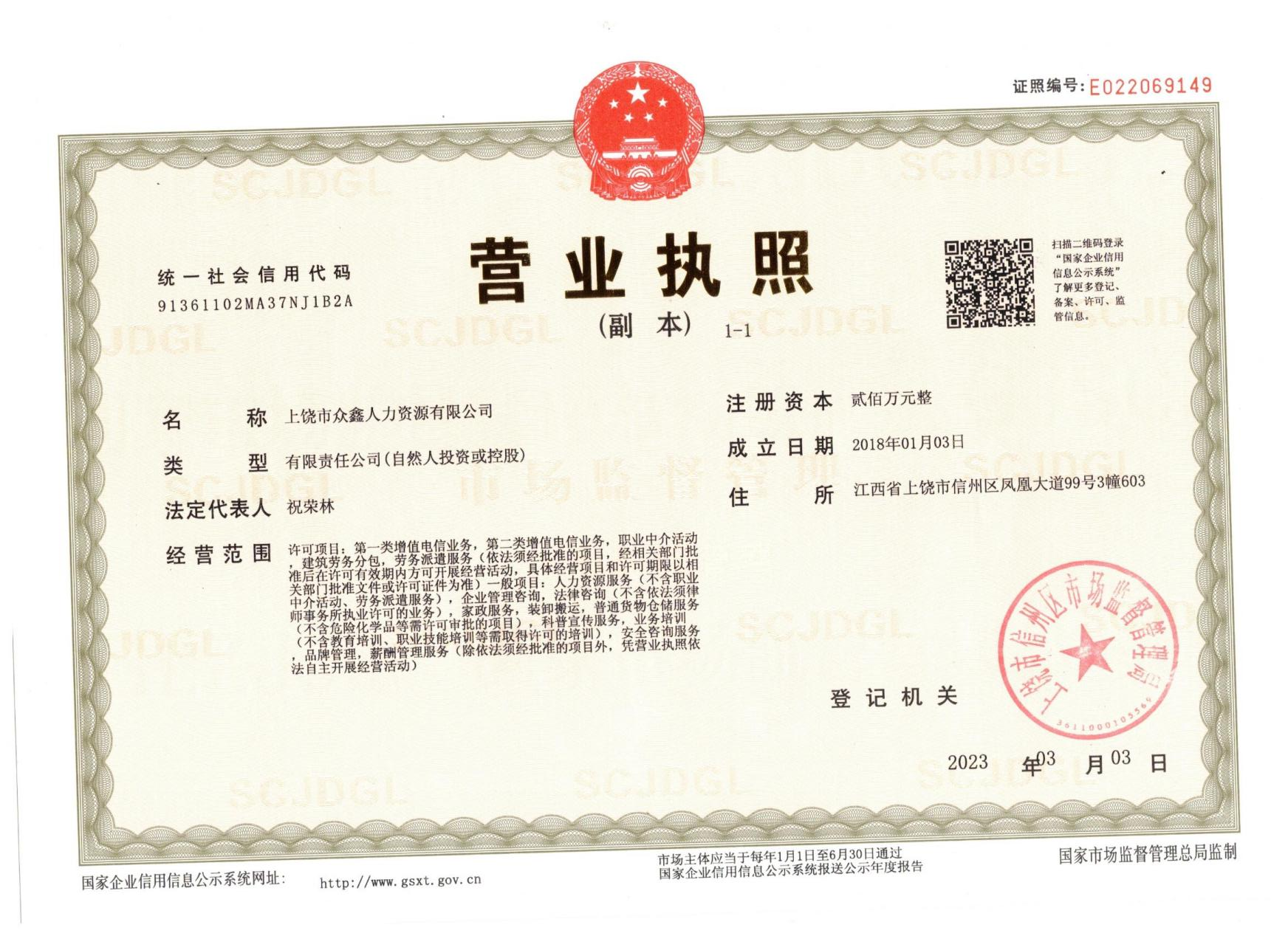

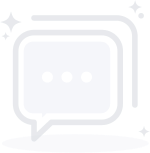

近日,北京大学校园内出现了一种新颖的滑梯式外卖取餐桌,本意是为了方便师生,减少拥堵。然而,这番“便民”之举却意外在社交媒体上引发轩然大波,不少网友和学生直呼其设计酷似“猪食槽”,一时间,“北大猪食槽外卖桌”的话题冲上热搜,成为公众讨论的焦点。

当第一眼看到这些新设的外卖桌时,相信不少人都会感到诧异。它采用了倾斜的滑梯设计,外卖员将餐品放在滑道上,学生则在下方取走。初衷是好的,旨在提高效率,减少人员接触,尤其是在外卖订单量巨大的校园内,这样的创新似乎无可厚非。然而,图片和视频在网络上迅速传播后,其独特的外形却引发了审美上的巨大争议。

有人认为,这种设计虽然实用,但在视觉上确实难以恭维,尤其是在北大这样的顶尖学府,其公共设施的审美理应与学校的地位相匹配。网友们犀利的评论如“这就是传说中的‘猪食槽’吗?”“是不是设计师的灵感来自养殖场?”等不绝于耳,将这场关于外卖桌的讨论推向高潮。甚至有学生幽默地表示:“以后取外卖,感觉自己真成了‘猪猪’女孩/男孩。”

然而,也有另一部分声音认为,我们不应过度解读。毕竟,公共设施的首要功能是实用性和便利性。在高峰期,传统的取餐方式确实容易造成混乱和排队,这种滑梯设计无疑能有效缓解这些问题。比起美观,效率和便捷对于忙碌的师生而言,或许更为重要。更何况,这可能只是一个初步的尝试,后续或许会有优化和改进的空间。

这场关于北大外卖桌的争议,不仅仅是对一个具体设计的讨论,更折射出公众对于公共空间美学、实用性与象征意义之间关系的思考。一所大学的设施,除了满足基本功能外,是否也承载着文化品味和审美追求?当“实用主义”与“美学追求”发生碰撞时,我们又该如何权衡?

或许,这场风波能给各大高校乃至城市管理者带来一些启示:在进行公共设施设计时,除了考虑功能性,也应更充分地考虑大众的审美接受度。毕竟,一个好的设计,不仅要好用,更要让人感到舒适和愉悦。

那么,对于北大这次的滑梯外卖桌,你觉得它是成功的创新,还是值得商榷的“猪食槽”呢